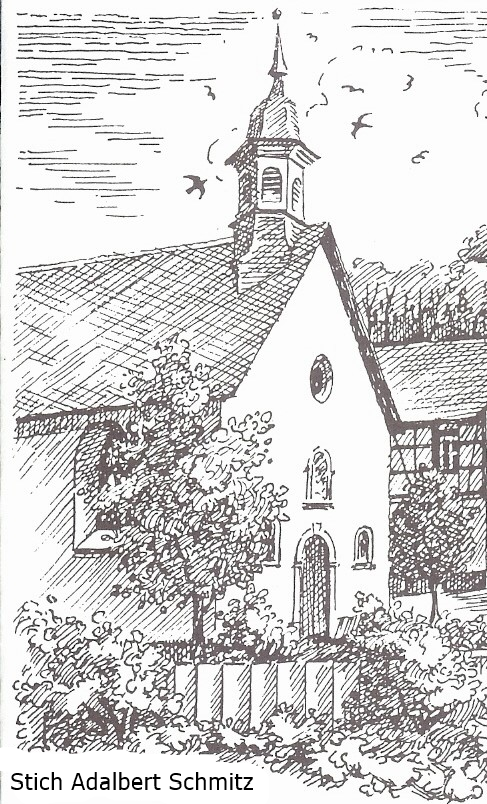

Die Kapelle in Ariendorf

Bau, Finanzierung und Entwicklung

Die Kapelle in Ariendorf wurde mutmaßlich um das Jahr 1708/1712 erbaut, initiiert und finanziert von Persönlichkeiten wie dem Kölner Kanonikus Ferdinand Friedrich Gammans und dem Amtsverwalter Johannes Helling. Es gibt keine Hinweise auf eine frühere Kapelle in Ariendorf; vor 1712 gehörten die Bewohner kirchlich zu Leubsdorf (jenseits des Baches) oder Hönningen (diesseits des Baches).

Finanzierung und Dotation

Die Finanzierung des Baus und Unterhalts der Kapelle erfolgte durch mehrere Quellen:

Naturalrente aus Breisig: Eine jährliche Kornrente (6 Malter) aus den Jahren 1628 und 1649, ursprünglich zur Ablösung einer Kriegsschuld aus dem Dreißigjährigen Krieg, die die Mühle in Niederbreisig zu leisten hatte. Diese Rente wurde erst 1857 abgelöst.

Schuldbekenntnisse Ariendorfer Bürger: Eine zentrale Finanzierungsquelle war ein Schuldbekenntnis vieler Ariendorfer Bürger aus dem Jahr 1708. Sie hatten von der Witwe Gammans (vermutlich eine Verwandte des Kanonikus) 100 Reichstaler zur „gemeinen Nothdurft“ – konkret zum Bau der Kapelle – erhalten und verpflichteten sich zu einer jährlichen Rente von 5 Reichstalern. Dies deutet darauf hin, dass der Bau bereits 1708 begonnen wurde.

Stiftung der Sonn- und Feiertagsfrühmesse (1724)

Im Jahr 1724 wurde die Stiftung für die Sonn- und Feiertagsfrühmesse eingerichtet, um einen dauerhaften Gottesdienst zu gewährleisten. Hierfür wurde ein Kapital von 450 Reichstalern gesammelt, wovon der Kanonikus Gammans 250 und die Gemeinde 200 Reichstaler beitrugen. Diese Stiftung sollte die Bezahlung des Priesters, die Anschaffung kirchlicher Utensilien und den Unterhalt des Kapellengebäudes sichern. Die Nominierung des Priesters oblag dem Bürgermeister und den Vorstehern Ariendorfs, wobei jedoch Söhne der Familie Helling oder aus Ariendorf/Hönningen bevorzugt werden sollten, was den starken Lokalpatriotismus widerspiegelt.

Spätere Entwicklungen und finanzielle Herausforderungen

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts führten interne Streitigkeiten zu einem Verlust wesentlicher Einkünfte, sodass der Sonntagsgottesdienst vorübergehend eingestellt werden musste. Erst eine Stiftung des Fürsten von der Leyen (1813) ermöglichte die Wiederaufnahme, zunächst nur in den Wintermonaten. Der Bischof von Hommer lehnte 1831 eine ganzjährige Sonntagsmesse ab, da der Weg nach Hönningen als zumutbar galt, erhöhte aber die Vergütung für den Hönninger Kaplan, der in den Wintermonaten Gottesdienste und Religionsunterricht in Ariendorf abhielt.

Durch neue Recherchen wurde bekannt, dass vermutlich im Jahre 1869 Rittmeister Ludwig von Lorch (damaliger Eigemtümer der Burg Ariendorf) an die Anna Kapelle in Breitscheid einen Altaraufsatz schenkte, der wohl vorher in der Kapelle von Ariendorf war. So ist es in Ausführungen der Pfarrgemeinde Waldbreitbach über die Anna-Kapelle zu lesen. Der Altaraufsatz, aus der Schule des Holländischen Bildhauers Nikolaus Gerhaert von Leyen, ist wohl um 1480 entstanden.

Streitigkeiten um die Kapelle haben dazu geführt, dass Ludwig von Lorch diesen Altaraufsatz entfernen ließ und der zwischen 1860 und 1869 neu gebauten Anna Kapelle nach Breitscheid verschenkte.

Der Heimastforscher Jakob Weiler vermutete, dass dieser Altaraufsatz aus dem zerstörten Zisterzienserkloster (1200 – 1803) in St. Katharinen stammen könnte.

Die Seitenflügel des Altaraufsatzes wurden im letzten Krieg leider zerstört.

Ausstattung der Kapelle

Die Kapelle erhielt im Laufe der Zeit weitere Ausstattungen: 1863 einen neuen Altar (geweiht der Muttergottes) und 1896 einen Kreuzweg, finanziert durch Spenden der Bürger. Bemerkenswert sind zudem ein silbernes Reliquiar mit einem Stück vom Schädel des hl. Johannes des Täufers und ein Ölgemälde der Geburt Christi (Anfang 19. Jahrhundert). Des Weiteren beherbergt die Kapelle um 1700 gefertigte Holzstatuen der Evangelisten Matthäus, Johannes und Lukas.

Nach der Sanierung der Kapelle in den 1980er Jahren waren die bis dato vorhandenen Evangelisten-Statuen nicht mehr auffindbar. Trotz der unermüdlichen Suche von dem ehemaligen Vorsitzenden des Bürgervereins, H.J. Reifert+ (Vorsitz 1964-1992) und G. Rings+ (Vorsitz 1992-2002) konnten die Evangelisten nicht aufgefunden werden.

Nach einer erneuten Sanierung im Jahr 2008 wurde nochmals vom Vorsitzenden, Heinz Günter Heck und Chronist Jakob Weiler+, der Versuch unternommen, die Figuren zu finden. Jedoch leider auch ohne Erfolg…