Der Bach trennt den Ort

Der Ariendorfer Bach: Trennlinie und Konfliktherd

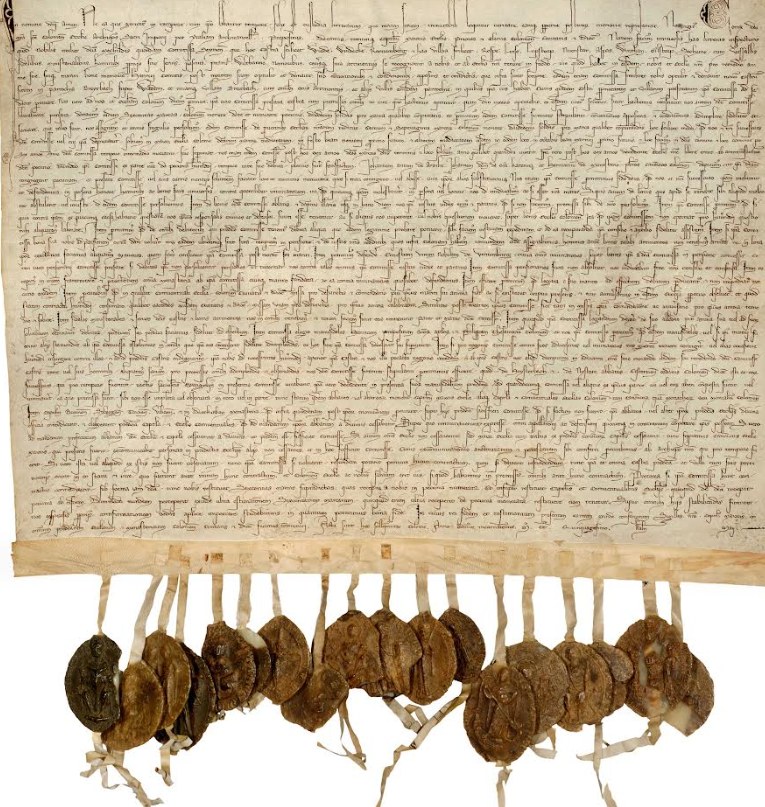

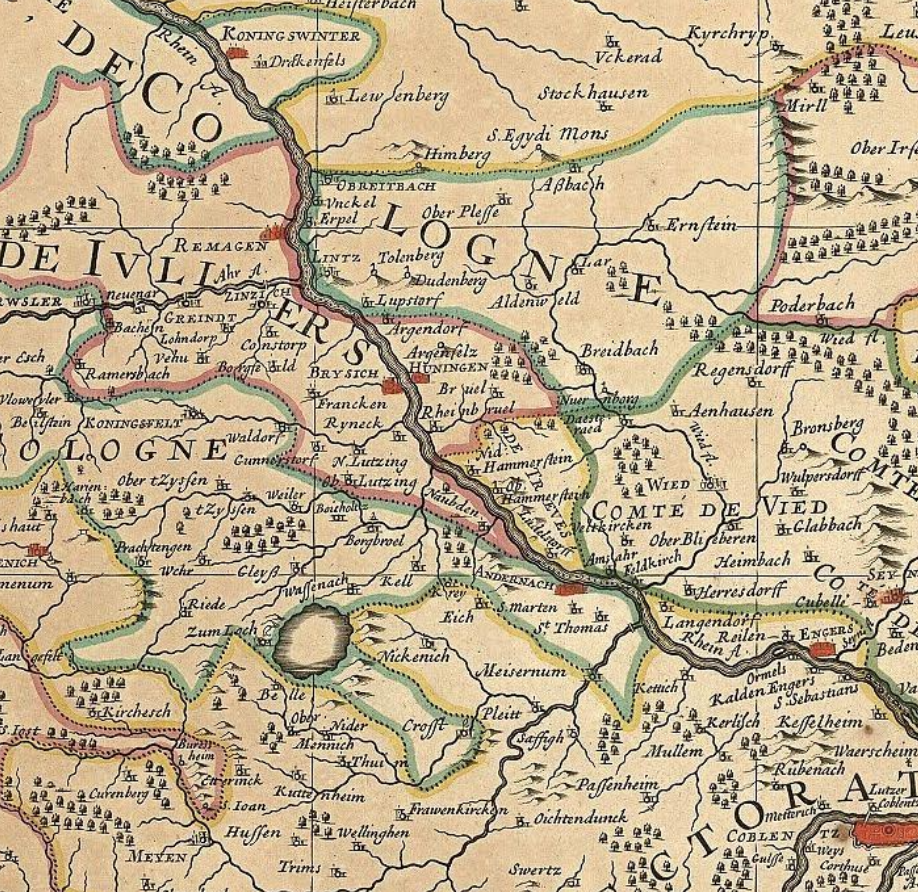

Der Bach in Ariendorf, heute kanalisiert, war einst essenziell für die Besiedlung des Tals, da er frisches Wasser und Energie für Mühlen lieferte. Doch historisch war er auch eine bedeutende Grenze, die über Jahrhunderte hinweg zu vielfältigen Konflikten im Dorf führte. Diese Grenzfunktion, bereits in der Urkunde von 1217 belegt, trennte die Einflusssphären von Kurköln und Kurtrier, was trotz der dörflichen Gemeinschaft immer wieder zu Zwistigkeiten zwischen den Bewohnern diesseits und jenseits des Baches führte.

Konfliktbeispiele der Grenzziehung

Bitte der Ariendorfer um kurkölnischen Status (1688): Sieben bis acht Haushalte unterhalb des Baches, die an der kurkölnisch-trierischen Grenze lebten, baten den Kölner Kurfürsten um eine Bestätigung ihres Status als kurkölnische Untertanen. Der genaue Grund für diese Bitte ist unklar, könnte aber im Kontext der französischen Einfälle und unterschiedlicher politischer Haltungen von Köln und Trier stehen. Die Bitte wurde positiv beschieden, was die Spaltung der Dorfgemeinschaft weiter zementierte.

Streit um die Glocken- und Schützengarbe (1785): Es kam zu Auseinandersetzungen zwischen den Gemeinden Hönningen und Leubsdorf, weil die kurkölnischen Ariendorfer seit Jahren keine „Glockengarbe“ (eine jährliche Kornabgabe für den Glöckner- und Flurhüterdienst) für ihre Äcker jenseits des Baches geleistet hatten. Obwohl diese Ariendorfer nicht zur Pfarrei Hönningen gehörten, nutzten sie deren kirchliche Dienste. Der kurtrierische Amtmann von Westerhold wollte den Streit nicht eskalieren, da es aussichtslos schien, die Leubsdorfer zur Zahlung zu bewegen.

Kapellenstreit und Nutzungsrechte (ab 1791): Ende des 18. Jahrhunderts eskalierte ein Konflikt um die gemeinsame Kapelle in Ariendorf. Die unter kölnischer Hoheit lebenden Ariendorfer (die zur Pfarrei Dattenberg gehörten) beschwerten sich beim Koblenzer Offizialat, dass ihnen die Nutzung der seit „undenklichen Zeiten“ gemeinsam genutzten Kapelle verwehrt werde. Die kurtrierischen Ariendorfer argumentierten, dass die Gegenseite keine Beiträge mehr leiste, die zur Bezahlung des Geistlichen notwendig seien. Daraufhin wurde ihnen der Zugang zur Kapelle verweigert. Dieser Streit, bei dem sogar Leichengeläut verweigert wurde, zeigt die tiefen Auswirkungen der administrativen und rechtlichen Trennung durch den Bach. Die Finanznot der Kapelle führte 1793 sogar zum Verkauf von Wertgegenständen.

Diese Beispiele verdeutlichen, wie der Ariendorfer Bach als politische und administrative Grenze nicht nur die lokalen Verwaltungsstrukturen beeinflusste, sondern auch zu erheblichen Spannungen und rechtlichen Auseinandersetzungen innerhalb der Dorfgemeinschaft führte.